Ein Pleonasmus ist ein Stilmittel, das vorliegt, wenn einem Begriff Eigenschaften zugeschrieben werden, die bereits in der Begriffsbedeutung bestehend sind. In wissenschaftlichen Arbeiten verstärkt das Stilmittel allerdings den Eindruck, der Verfasser sei unsicher in der Verwendung seines Vokabulars. Hier erfährst du im Detail, was ein Pleonasmus ist, wie du ihn vermeiden und sinnvoll einsetzen kannst.

Definition: Pleonasmus

Der Pleonasmus ist ein rhetorisches Mittel oder sprachliches Mittel, das einem Gegenstand Eigenschaften zuschreibt, die bereits in der Begriffsbedeutung vorhanden sind. Demnach handelt es sich bei dem Stilmittel, am Informationswert gemessen, um eine überflüssige Erläuterung und somit um eine semantische Redundanz.

Ein weiteres Merkmal des Pleonasmus ist, dass die Wörter der Formulierung unterschiedlichen Wortarten entstammen (häufig Adjektiv und Nomen). Dies kann auch bei zusammengesetzten Wörtern auftreten, wobei die einzelnen Wortglieder unterschiedliche Wortarten darstellen.

Pleonasmen werden in der Literatur und in performativen Texten dazu verwendet, den Gegenstand besonders eindrucksvoll zu schildern, indem sie seine Attribute explizieren. In sachlichen Texten wie wissenschaftlichen Arbeiten sind sie hingegen eine semantische Redundanz, die als stilistischer Fehler aufgefasst wird.

Oftmals entsteht ein Pleonasmus unfreiwillig, wenn der Verfassende nur unzureichende Kenntnisse über das betreffende Vokabular hat. Bewusst platzierte Pleonasmen können entweder dazu dienen, unkundigen Lesern das Textverständnis zu erleichtern oder (häufiger) die Wirkung der Aussage zu verstärken.

Arten

Der Pleonasmus setzt sich aus Begriffen unterschiedlicher Wortarten zusammen, die sich in ihrer Bedeutung überschneiden. Allerdings kann das Stilmittel auf verschiedene Arten auftreten:

- Getrenntgeschriebene Begriffe (z. B.: exakte Kopie)

- Zusammengeschriebene Begriffe (z. B.: blutrot)

Die beiden Arten unterscheiden sich in Hinsicht auf Funktion und Bedeutung nicht, allerdings sollte bekannt sein, dass ein Pleonasmus nicht zwingend zwei Begriffe erfordert.

Absichtlicher vs. unabsichtlicher Pleonasmus

Der Pleonasmus kann sowohl als Stilmittel als auch als Stilfehler auftreten. Zumeist ist dies abhängig davon, ob es sich um einen absichtlichen oder unabsichtlichen Einsatz handelt.

Ein absichtlicher Pleonasmus wird als Stilmittel eingesetzt und soll eine bestimmte Wirkung, zumeist die verstärkte Darstellung eines Attributs, ausdrücken.

Ein unabsichtlicher Pleonasmus resultiert in den meisten Fällen in einem stilistischen Fehler, da lediglich eine überflüssige Information gegeben wird.

Beispiele

Der Pleonasmus tritt als Stilmittel in diversen Bereichen auf, darunter Literatur, Alltagssprache und der Werbung, hierbei kann es sich sowohl um eine beabsichtigte als auch eine unbeabsichtigte Verwendung handeln.

Besonders in der alltäglichen Umgangssprache treten viele Pleonasmen auf, wobei viele davon unerkannt bleiben, da die Ausdrücke und Formulierungen bereits etabliert sind.

Viele dieser Beispiele werden in der alltäglichen Sprache unbewusst verwendet, allerdings existieren auch in anderen Bereichen viele Ausdrücke, die als Beispiele für semantische Redundanzen dienen können:

Wissenschaft & Technik

Werbung

Medizin

Literatur

Anhand der Beispiele erkennst du, dass das Stilmittel in der Sprache sehr weitverbreitet und in diversen Bereichen durch existierende Begriffe und Ausdrücke sogar etabliert ist. Allerdings sollte im akademischen Kontext auf pleonastische Ausdrücke verzichtet werden, um Sachlichkeit und Präzision nicht zu gefährden.

Formen

Der Pleonasmus kann als Stilmittel in unterschiedlichen Formen auftreten. Meist wird er intuitiv verwendet, er kann aber auch gezielt eingesetzt werden, um Texte interessanter, verständlicher oder ausdrucksstärker zu gestalten. Im Folgenden findest du eine Übersicht verschiedener Formen des Pleonasmus:

Versteckter Pleonasmen

Das Stilmittel ist nicht immer direkt erkenntlich, und es gibt auch allgemeine Begriffe, die einen Pleonasmus enthalten. Dieser bleibt häufig unerkannt, da viele sich nicht exakt mit dem Vokabular auskennen oder die Begriffe aus Gewohnheit und allgemeiner Akzeptanz verwenden.

Abkürzungen

Viele Abkürzungen sind so verbreitet, dass sie als Akronym in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Dabei geht die Bedeutung bisweilen so weit verloren, dass sie der Abkürzung wieder angehängt wird.

Meistens betrifft die pleonastische Ergänzung das letzte Wort der Abkürzung. In anderen Fällen fügt sich die Abkürzung mit einer pleonastischen Ergänzung klanglich besser in den Satz.

Fremdwörter

In der deutschen Sprache gibt es viele Begriffe, die Wortbestandteile aus anderen Sprachen verwenden. Da die Bedeutung dieser Bestandteile nicht jedem geläufig ist, wurden die Begriffe um deutsche Wortbestandteile erweitert. Der Pleonasmus entsteht dadurch, dass die deutsche Bedeutung in der Übersetzung des fremdsprachigen Wortes bereits enthalten ist.

Wissenschaftliche Arbeiten

Beim wissenschaftlichen Schreiben wird nach einem sachlichen Schreibstil und inhaltlich pointierten Aussagen verlangt. Pleonasmen, die semantische Redundanz verkörpern, sind daher für die Forschung ungeeignet.

In seltenen Fällen können pleonastische Formulierungen in wissenschaftlichen Texten eine Analyse untermauern. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn zur Debatte stünde, ob ein Begriff tatsächlich die (vermeintlich) redundante Beschreibung beinhaltet. Diese Verwendung des Pleonasmus solltest du jedoch transparent machen.

Darüber hinaus sind Pleonasmen als Stilmittel für wissenschaftliche Texte zwar ungeeignet, eine pleonastische Struktur wirkt sich jedoch förderlich auf die Verständlichkeit des Textes aus. Mit einer pleonastischen Struktur ist hier gemeint, dass jeder Begriff, der nicht unmittelbar geläufig ist, erläutert werden muss. Dadurch zeigst du ausdrücklich, dass du die Terminologie verstanden hast und erleichterst themenfremden Lesern den Zugang zu deinem Text.

Gendern

Das richtige Gendern gewinnt in der Kommunikation immer mehr an Relevanz. Gleichwohl kann es auch beim Gendern zu semantischen Redundanzen kommen, denn bei der Verwendung eines geschlechtsspezifischen Adjektivs mit der geschlechtsspezifischen Form eines Nomens entsteht ein Pleonasmus.

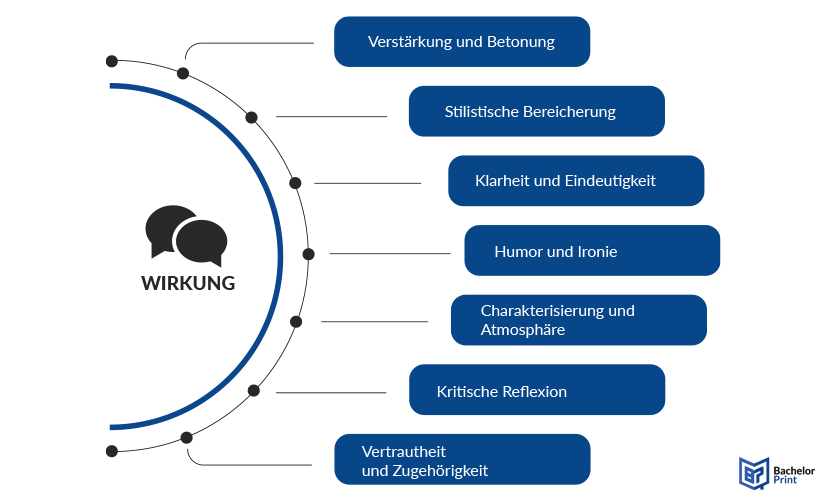

Wirkung

Der Pleonasmus kann unterschiedliche Wirkungen haben, je nachdem, wie und in welchem Kontext er verwendet wird. Die grundlegende Wirkung ist jedoch die Verstärkung und Betonung eines bestimmten Aspekts oder einer Idee, durch die Wiederholung von Wörtern mit einer ähnlichen oder identischen Bedeutung.

Eine weitere Wirkung ist die stilistische Bereicherung, durch das Erzeugen von Rhythmus, Klangfarbe oder einer bestimmten Stimmung, wodurch der Pleonasmus zur Ästhetik des Ausdrucks beiträgt. Dadurch wirken literarische Texte reicher und ausdrucksvoller.

Zusätzlich sorgt das Stilmittel noch für Klarheit und Eindeutigkeit, indem es Missverständnisse vermeidet, damit eine Botschaft klar und unmissverständlich verstanden wird. Dies ist vor allem bei der Vermittlung von komplexen und wichtigen Informationen hilfreich.

Des Weiteren kann das Stilmittel Humor und Ironie erzeugen, damit eine spielerische Stimmung entsteht oder damit auf subtile Weise Kritik geübt werden kann. Denn die scheinbare Redundanz kann zu einem überraschenden oder amüsanten Effekt führen.

Außerdem kann das Stilmittel zur Charakterisierung und Atmosphäre beitragen. Dies geschieht, indem es in erzählenden Texten Charaktere, Orte oder Situationen auf eine bestimmte Weise charakterisiert und eine Atmosphäre der Übertreibung, Einfachheit oder anderer spezifischer Stimmungen erzeugt.

Eine weitere Wirkung ist das Gefühl der Vertrautheit und Zugehörigkeit, da zahlreiche Pleonasmen in Sprachwendungen, Redewendungen oder Sprichwörtern auftreten, wodurch sie zur Bewahrung kultureller Eigenheiten beitragen. Das Stilmittel kann aber auch eine kritische Reflexion über Sprache und Kommunikation anstoßen, indem es auf die Komplexität und manchmal unlogischen Aspekte der Sprache hinweist.

Pleonasmus erkennen

Um einen Pleonasmus zu erkennen und vermeiden zu können, ist ein sicherer Umgang mit dem Vokabular essenziell. Ein genaues Verständnis der korrekten Wortbedeutung ist erforderlich, um die Bedeutung der Aussage zu überprüfen und ihren Sinngehalt zu hinterfragen.

Im Folgenden findest du zwei Beispiele für vermeintliche Pleonasmen, die veranschaulichen, ab wann man von einer pleonastischen Aussage spricht:

Pleonasmus vs. Tautologie

Die Begriffe Pleonasmus und Tautologie werden häufig synonym verwendet. Tatsächlich handelt es sich bei beiden rhetorischen Figuren um eine semantische Redundanz. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, diese herbeizuführen. Ein Pleonasmus ist eine durch die Begriffsbedeutung überflüssige Beschreibung. Das impliziert, dass ihr ein Begriff und eine Beschreibung zugrunde liegen, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen.

Eine Tautologie besteht hingegen darin, dass zwei gleichrangige Begriffe mit ähnlicher/gleicher Bedeutung (oft in einer Paarformel) so verwendet werden, als würden sie einander ergänzen. Tautologien und Pleonasmen werden beide vorwiegend in literarischen und performativen Texten (zum Beispiel Reden) verwendet und sollten in wissenschaftlichen Arbeiten vermieden werden.

| Pleonasmus | Tautologie |

| ängstlicher Feigling | Angst und Bange |

| weißer Schimmel | immer und ewig |

| alter Opa | still und leise |

Häufig gestellte Fragen

Der Pleonasmus ist ein Stilmittel, das einem Begriff Eigenschaften zuschreibt, die bereits in der Bedeutung des Begriffs angelegt sind. Beispiele für Pleonasmen sind: schwarzer Rabe, großer Riese und runder Kreis.

Beispiele für einen Pleonasmus sind: schwarzer Rabe, blutrot und runder Kreis.

Pleonasmen dienen in literarischen Texten dazu, der Begriffsbedeutung besonderen Nachdruck zu verleihen. Ferner können sie unkundigen Lesern, die den beschriebenen Gegenstand nicht kennen, einen Eindruck davon vermitteln, wie dieser beschaffen ist. In wissenschaftlichen Arbeiten sollten Begriffsklärungen jedoch mit größerer Transparenz stattfinden.

Der Pleonasmus im engeren Sinne, also die Beschreibung eines Begriffs mit seinen inhärenten Eigenschaften, ist in einer wissenschaftlichen Arbeit grundsätzlich unangebracht. Eine pleonastische Struktur, die jeden Begriff zunächst erläutert, wirkt sich hingegen förderlich auf die Qualität der Arbeit aus.

Ein Pleonasmus beschreibt Begriffe mit ihren inhärenten Eigenschaften, während eine Tautologie zwei oder mehr gleichrangige Begriffe/Sätze mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung realisiert. Ein Beispiel für eine Tautologie ist die Zwillingsformel Angst und Bange.