Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Einleitung der Bachelorarbeit „einfach erklärt“

- 2 Definition: Einleitung

- 3 Aufbau der Einleitung Schritt-für-Schritt

- 4 Vollständiges Beispiel einer Einleitung

- 5 Funktion der Einleitung

- 6 Länge der Einleitung

- 7 Erst Einleitung oder Schluss?

- 8 Häufige Fehler bei der Einleitung

- 9 Zusammenfassung

- 10 Video-Tutorial

- 11 Häufig gestellte Fragen

Die Einleitung einer Bachelorarbeit ist mehr als nur ein formaler Startpunkt; sie setzt den Ton für die gesamte Forschungsarbeit. In dieser Arbeit betrachten wir, wie man eine fesselnde und gut strukturierte Einleitung verfasst, die den Leser sofort einbindet. Wir beleuchten die Wichtigkeit, den Kontext des Themas adäquat darzustellen, die Forschungsfragen präzise zu formulieren und die Ziele der Arbeit klar zu definieren.

Definition: Einleitung

Die Einleitung ist neben Hauptteil und Schluss einer der Grundpfeiler jedes wissenschaftlichen Textes. Sie soll zum Thema hinführen und beim Leser ein Grundinteresse wecken. Es kann beispielsweise ein passendes Zitat am Anfang stehen, welches einen leichten Einstieg ermöglicht, gefolgt von dem Forschungskontext und der Forschungsfrage.

Diese ist maßgeblicher Teil der Einleitung, denn es muss genau klar werden, welcher Erkenntnisgewinn von der Arbeit erwartet werden kann. Genauso müssen in der Einleitung kurz die Ziele beschrieben werden, die man mit der Arbeit erreichen möchte, und welche Methoden dazu verwendet werden.

Zudem muss in der Einleitung begründet werden, wie und vor allem warum man das Thema eingrenzt. Das Ganze wird durch eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise bei der Argumentation, des Aufbaus der Arbeit abgerundet; dies sollte aber nie eine bloße Nacherzählung des Inhaltsverzeichnisses sein.

Die Einleitung sollte zwischen fünf und fünfzehn Prozent der Gesamtlänge des Textes betragen. Die Einleitung gilt als schwierigster Teil, weshalb es einfacher ist, sie am Schluss zu verfassen, wenn man weiß, „wo die Reise hingeht“, und lieber mit einem Kapitel des Hauptteils zu beginnen, auch um Schreibblockaden zu vermeiden.

Inhalt einer Einleitung

Eine gute Einleitung umfasst vorwiegend drei Kernaspekte, nämlich

- Relevanz: Warum ist das Thema wichtig?

- Forschungsfrage: Wie lautet die Forschungsfrage, die beantwortet werden soll?

- Vorgehensweise: Wie wird beim Beantworten der Frage vorgegangen?

Kurzum, das Thema wird in der Einleitung vorgestellt und die daraus abgeleitete Forschungsfrage der Bachelorarbeit und weshalb die Beantwortung dieser Frage neue, wichtige Erkenntnisse bringen wird; im gleichen Zuge sollen auch die Methoden kurz umrissen werden, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen werden. Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über das solide Gerüst einer guten Einleitung.

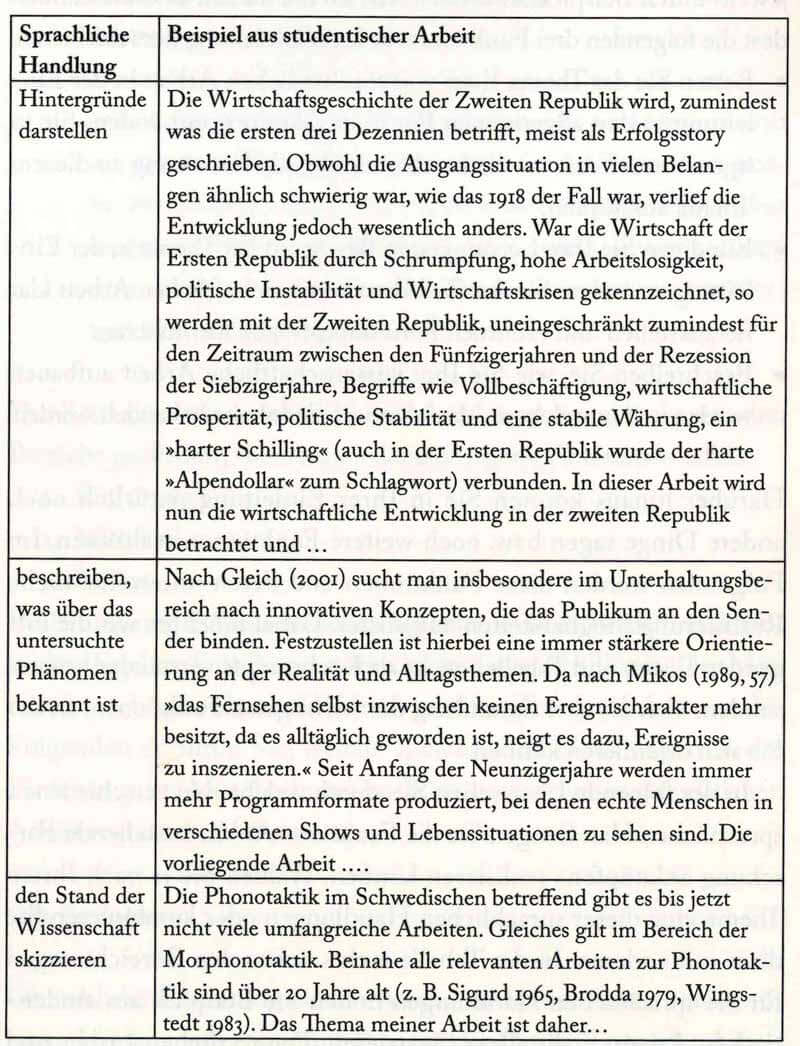

Aufbau der Einleitung Schritt-für-Schritt

Im Folgenden findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Einleitung deiner Bachelorarbeit gestalten kannst.

1. Zum Thema hinführen

Die Einleitung sollte der Leserschaft einen ersten Einstieg ins Thema geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Hinführung zum Thema:

- Eine provozierende Behauptung

- Ein Erfahrungsbericht, der zum Thema führt

- Eine Beschreibung, die das Problem umreißt

- Ein Zitat

Hier findest du die Vorteile dieser Möglichkeiten und Beispiele für ihre Anwendung:

Warum eine provozierende Behauptung als Einleitung einer Bachelorarbeit gut geeignet ist:

- Erregt Aufmerksamkeit: Sofortiges Interesse der Leser wird geweckt.

- Weckt Neugier: Motiviert zum Weiterlesen durch Herausforderung gängiger Annahmen.

- Fördert kritisches Denken: Regt dazu an, eigene Perspektiven und die des Autors zu hinterfragen.

- Hält die Leser involviert: Starke Anreize folgen, um die Argumentation der Behauptung genau zu verfolgen.

- Unterstreicht die Ernsthaftigkeit: Zeigt die Tiefe des bearbeiteten Themas.

Fragen als Einstieg in die Einleitung einer Bachelorarbeit sind aus mehreren Gründen vorteilhaft:

- Erzeugen Interesse: Eine gut formulierte Frage kann sofort das Interesse der Leser wecken und sie zum Nachdenken anregen.

- Leiten den Fokus: Sie helfen dabei, den Fokus der Arbeit klar zu definieren und den Leser auf das Hauptthema hinzuleiten.

- Stimulieren Neugier: Fragen regen die Neugier an und motivieren die Leser, weiterzulesen, um Antworten zu finden.

- Fördern kritisches Denken: Sie ermutigen den Leser, über das Thema nachzudenken und eigene Vorstellungen zu hinterfragen.

- Strukturieren die Arbeit: Fragen können als Leitfaden dienen, der die Struktur der Arbeit und die Richtung der Argumentation vorgibt.

- Veranschaulichen die Relevanz: Durch gezielte Fragestellungen kann die Bedeutung und die Aktualität des Themas hervorgehoben werden.

- Ermöglichen Klarheit: Sie bieten eine klare und direkte Möglichkeit, die zentralen Forschungsziele oder -probleme darzustellen.

Erfahrungsberichte können als effektiver Aufhänger in der Einleitung einer Bachelorarbeit dienen, da sie:

- Persönliche Relevanz aufzeigen: Ein Erfahrungsbericht vermittelt, wie das Thema der Arbeit in realen Situationen angewandt oder erlebt wird, was die Bedeutung des Themas hervorhebt.

- Interesse wecken: Geschichten und persönliche Erfahrungen fesseln Leser oft mehr als abstrakte Konzepte, was das Interesse am weiteren Inhalt der Arbeit steigert.

- Theorie mit Praxis verbinden: Sie bieten eine konkrete Veranschaulichung, wie theoretische Aspekte in der Praxis aussehen können, und erleichtern so das Verständnis.

- Empathie erzeugen: Persönliche Berichte können emotionale Verbindungen herstellen und so eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema fördern.

- Anschaulichkeit schaffen: Erfahrungsberichte malen ein lebendiges Bild und machen abstrakte Konzepte greifbarer.

- Diskussionsgrundlage bieten: Sie können spezifische Probleme oder Fragestellungen aufwerfen, die in der Arbeit untersucht werden sollen.

- Authentizität verleihen: Persönliche oder fremde Erfahrungen zeigen, dass der Verfasser sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was der Arbeit Glaubwürdigkeit verleiht.

Die Beschreibung eines Problems als Einstieg in die Einleitung einer Bachelorarbeit ist aus mehreren Gründen vorteilhaft:

- Kontextualisierung: Die Problemstellung bietet einen sofortigen Kontext für das Thema der Arbeit und erklärt, warum das Thema relevant und untersuchungswürdig ist.

- Neugier wecken: Sie zieht die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser an, indem sie ein spezifisches, oft dringendes Problem präsentiert.

- Forschungsmotivation darstellen: Das Problem veranschaulicht den Bedarf an weiterer Forschung und unterstreicht die Notwendigkeit der Arbeit.

- Zielrichtung der Arbeit definieren: Es legt den Grundstein für die Forschungsfragen und Hypothesen, indem klar herausgestellt wird, was die Arbeit zu lösen oder zu beantworten versucht.

- Verbindung zu vorhandenem Wissen herstellen: Die Problemstellung ermöglicht es, bestehende Forschungslücken zu identifizieren und zu diskutieren, und positioniert die eigene Arbeit im Kontext früherer Studien.

- Richtung für die Argumentation geben: Das Problem liefert einen klaren Ausgangspunkt für die anschließende Argumentation und Analyse innerhalb der Arbeit.

- Engagement fördern: Eine überzeugend dargestellte Problemstellung kann das Interesse und Engagement der Leserschaft für das Thema erhöhen und so die gesamte Arbeit aufwerten.

Ein Zitat als Aufhänger für die Einleitung einer Bachelorarbeit kann aus mehreren Gründen sinnvoll sein:

- Anknüpfungspunkt: Ein prägnantes Zitat kann als effektiver Einstieg dienen, der sofort das Interesse des Lesers weckt.

- Themenrelevanz: Es kann direkt auf die Kernthemen oder die zentrale These der Arbeit hinführen und dabei helfen, den Fokus der Arbeit frühzeitig klarzustellen.

- Autorität und Glaubwürdigkeit: Ein Zitat von einer anerkannten Persönlichkeit oder einem Experten auf dem Gebiet kann der Arbeit zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen.

- Inspirierend und motivierend: Inspirierende Zitate können die Motivation und Neugier des Lesers steigern, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen.

- Kontextualisierung: Das Zitat kann in den historischen, kulturellen oder wissenschaftlichen Kontext des Themas einführen.

- Argumentative Basis: Es kann als Ausgangspunkt für die Argumentation oder als Beleg für eine zu diskutierende Position dienen.

- Stilistische Vielfalt: Ein gut gewähltes Zitat kann stilistisch bereichern und zeigt die Fähigkeit des Autors, verschiedene Textformen sinnvoll in die Arbeit zu integrieren.

- Reflexion und Kritik: Ein Zitat kann auch dazu anregen, kritisch über bestehende Meinungen und Ansätze nachzudenken und diese in der Arbeit zu hinterfragen oder weiterzuentwickeln.

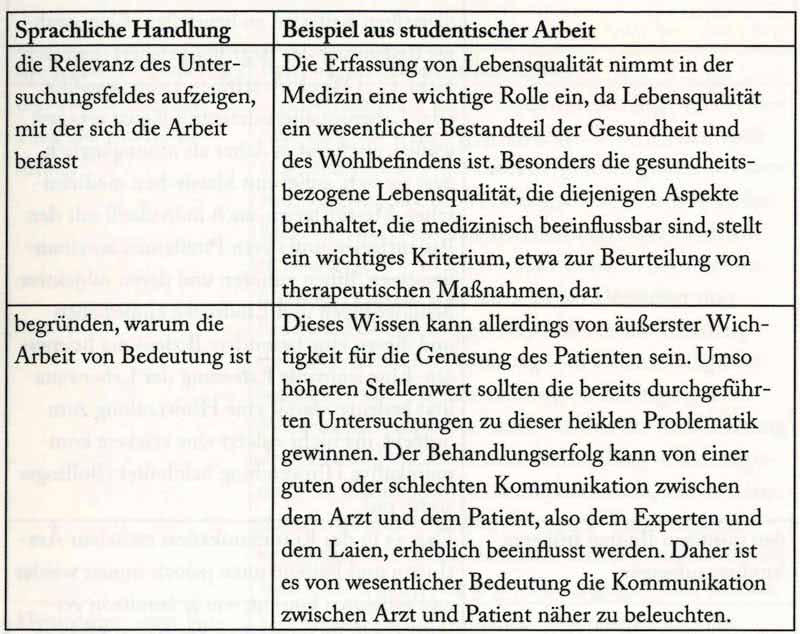

2. Begründen warum das Thema relevant ist

In der Einleitung Hintergründe aufzeigen und begründen, warum das Thema der Bachelorarbeit relevant, Einordnung in einen größeren Rahmen und Bezug zum Fachgebiet/Forschungsumfeld; das Problem soll also in der Einleitung kurz umrissen werden!

Folgende Aspekte können die Relevanz deines Themas begründen:

- Aktualität: Erläutere, warum das Thema gerade jetzt wichtig ist. Dies kann auf aktuelle Ereignisse, Entwicklungen in der Forschung oder gesellschaftliche Veränderungen zurückzuführen sein.

- Wissenschaftliche Lücke: Zeige auf, welche Fragen oder Probleme in der bisherigen Forschung bislang nicht oder nur unzureichend behandelt wurden und wie diese Arbeit dazu beiträgt, diese Lücken zu schließen.

- Praktische Bedeutung: Verdeutliche den praktischen Nutzen der Forschung. Wie können die Ergebnisse angewendet werden, und wer profitiert davon?

- Theoretischer Rahmen: Erkläre, wie dein Thema in den bestehenden theoretischen Rahmen passt und zu einem tieferen Verständnis des Fachgebiets beitragen kann.

- Gesellschaftliche/spezifische Relevanz: Falls zutreffend, beschreibe die Bedeutung des Themas für bestimmte Gruppen, Industrien oder die Gesellschaft als Ganzes.

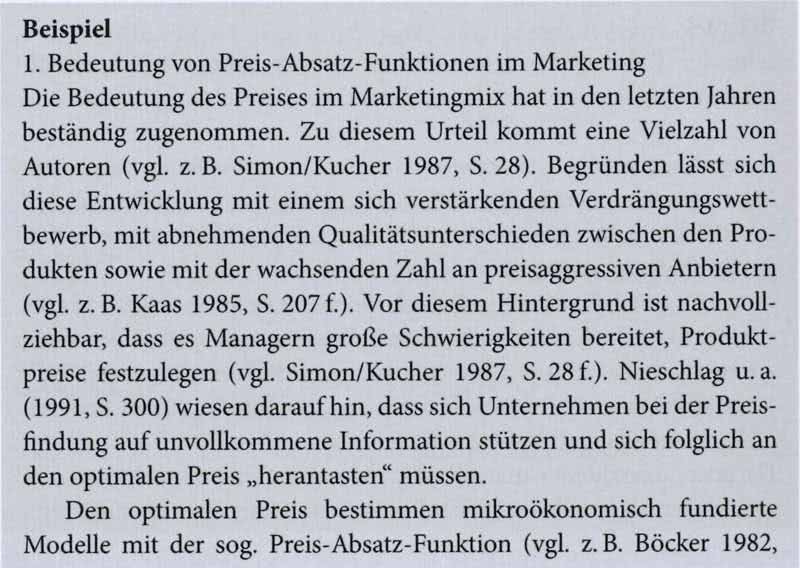

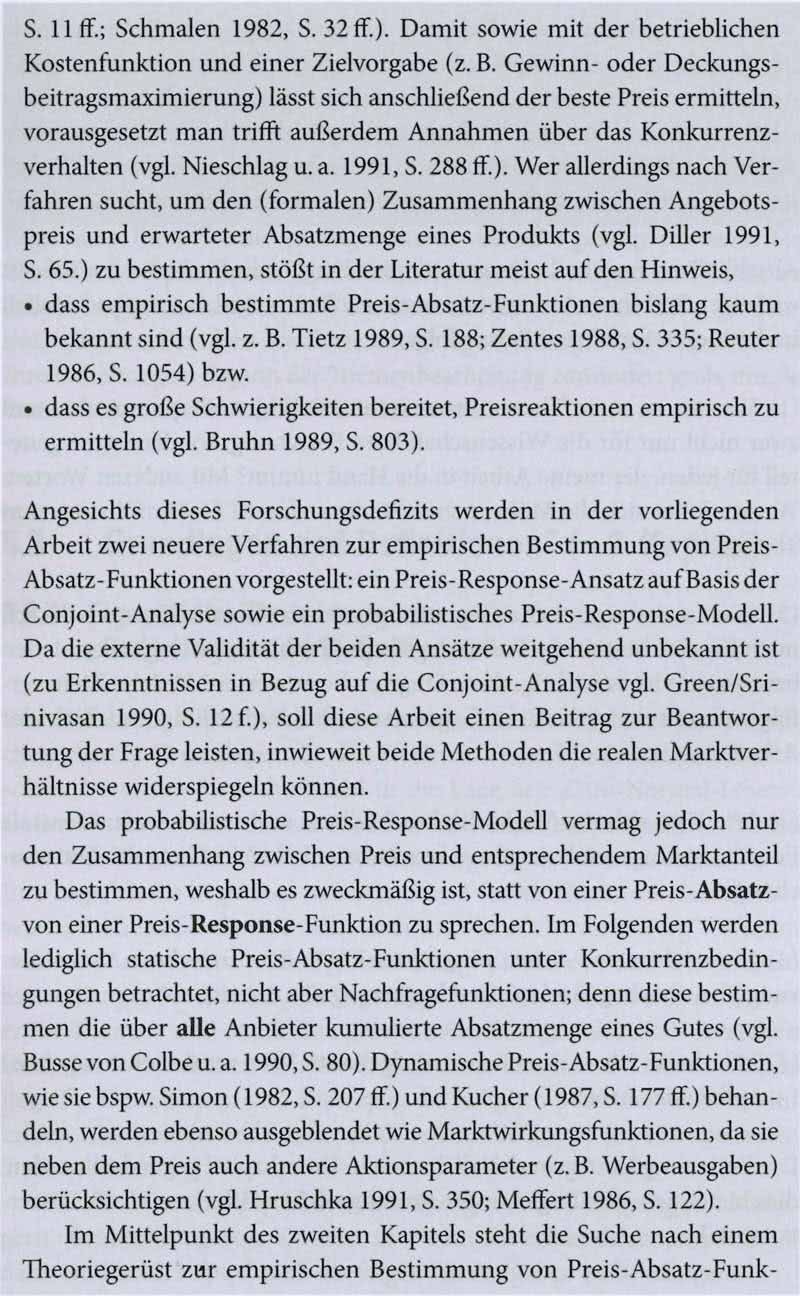

3. Gegenstand der Arbeit

In der Einleitung unbedingt nennen, was untersucht werden soll. Dazu musst du eine spezifische Forschungsfrage formulieren: Auf welche zu untersuchenden Aspekte wird das Ausgangsproblem eingegrenzt und wie sind die Kernbegriffe der Fragestellung definiert? Die Fragestellung leitet sich aus dem Thema ab, daher sollte sie direkt an die Beschreibung des Problems angeknüpft werden.

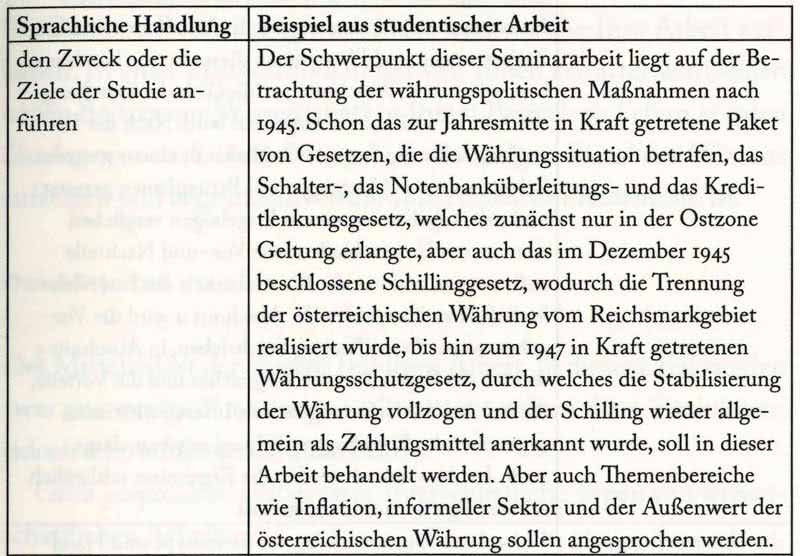

4. Ziele der Arbeit

Eine wichtige Frage, die man in der Einleitung beantworten sollte: Welches Ziel wird aufgrund der Problemstellung der Bachelorarbeit mit welchem Ergebnis verfolgt?

Titel und Ziele sind nicht identisch, denn der Titel wissenschaftlicher Arbeiten beschreibt normalerweise nur einen Themenbereich und nicht das klar abgesteckte Ziel, was man erreichen möchte, beziehungsweise auch verfehlen kann.

5. Methoden/Bearbeitungsansatz/Gang der Untersuchung

Der Weg zur Zielerreichung muss in der Einleitung angegeben werden; wie gehst du vor, um die Forschungsfrage zu beantworten? Hier soll der Gegenstand der theoretischen Analyse kurz in der Einleitung umrissen werden (in welchem Umfang hast du die Literatur analysiert?).

Bei einer empirischen Arbeit, wie einer Dissertation, die eine empirische Forschung beinhaltet, sollte die durchgeführte Studie erwähnt und es sollten Methoden der Datenanalyse erläutert werden. Gegebenenfalls kann in der Einleitung der praktische Hintergrund, z. B. Zusammenarbeit mit einer Firma oder Forschungsaufenthalte, sehr kurz erläutert werden.

So kannst du vorgehen:

- Kurze Einführung der Methoden: Gebe einen kurzen Überblick über die verwendeten Methodik, ohne in technische Details zu gehen. Ziel ist es, das Verständnis und Interesse der Lesenden zu wecken.

- Relevanz und Auswahl der Methoden: Erkläre kurz, warum du diese spezifischen Methoden gewählt hast und inwiefern sie zur Erreichung der Forschungsziele beitragen.

- Zusammenhang mit Forschungsfragen: Stelle sicher, dass die Methoden im Kontext der Forschungsfragen stehen. Zeige auf, wie die Methoden helfen, diese Fragen zu beantworten.

- Strukturierung und Reihenfolge: Präsentiere die Methoden in einer logischen Reihenfolge. Dies hilft, die Struktur und den Ablauf der Forschung zu verdeutlichen.

- Fokus auf das Wesentliche: Da die Einleitung nur einen Rahmen bietet, vermeide zu ausführliche oder technische Beschreibungen. Diese Details gehören in den Methodenteil deiner Arbeit.

6. Abgrenzungen, Eingrenzungen der behandelten Fragen und Begründung

Es muss gleich in der Einleitung deutlich werden, welche Untersuchungsfelder, die auch Teil des Themas sind, ausgegrenzt werden. Wichtig ist hier, dass diese Einschränkung gut begründet wird und weshalb du das Thema deiner Bachelorarbeit im Hinblick auf deine Zielsetzung der Bachelorarbeit auf diese Weise eingegrenzt hast.

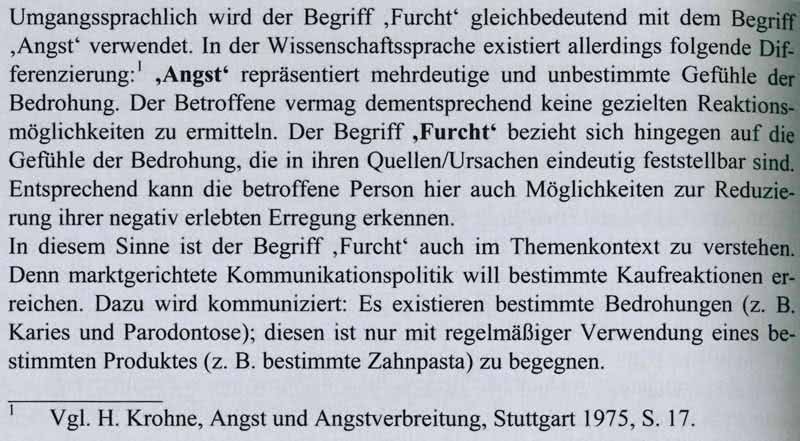

7. Begriffsabgrenzungen bzw. -klärungen

In der Einleitung der Bachelorarbeit sollen grundlegende Begriffe, die wichtig für das Verständnis des Themas/der Gesamtarbeit sind (Begriffserläuterungen, die nur für einzelne Abschnitte gelten, gehören nicht in die Einleitung!), erklärt werden.

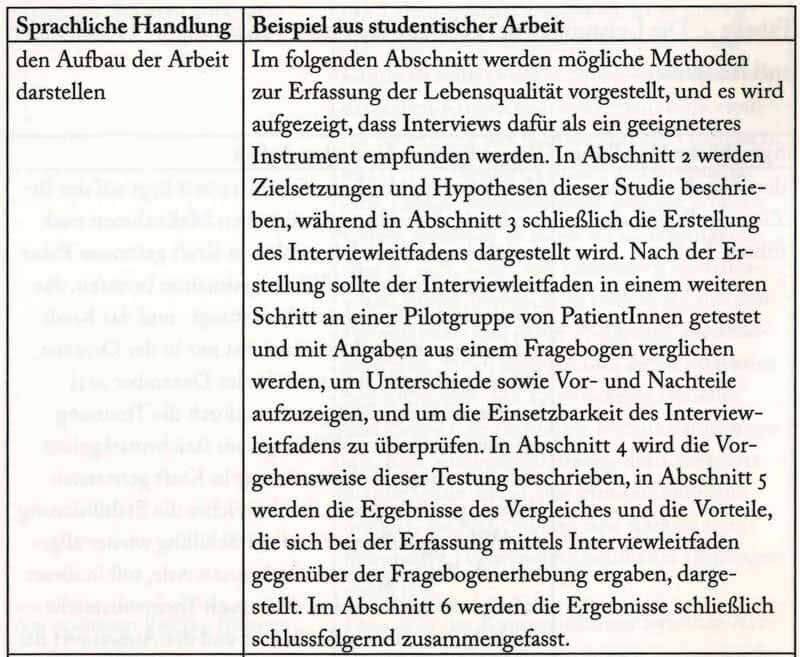

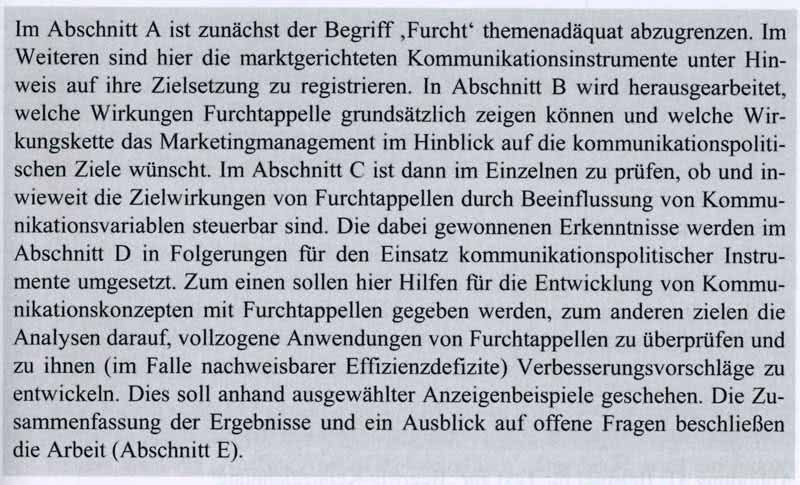

8. Aufbau der Arbeit

In wenigen Sätzen soll die Argumentationslinie in der Einleitung umrissen werden, die sich aus der Gliederung der Bachelorarbeit, ergibt, also ganz generell, wie die Forschungsfrage beantwortet wird, denn dies spiegelt sich in der Struktur der Arbeit wider. Außerdem hilft es dem Leser, sich besser innerhalb der Arbeit orientieren zu können.

In einer kürzeren Arbeit werden diese Ausführungen noch sehr kurz sein und wenige Zeilen umfassen. In der Bachelorarbeit sollte die Einleitung natürlich ausführlicher und auf keinen Fall nur eine Wiederholung des Inhaltsverzeichnisses sein, sondern es muss deutlich werden, weshalb die einzelnen Untersuchungsschritte nötig sind, um die Forschungsfrage erschöpfend zu beantworten.

Funktion der Einleitung

Eine wissenschaftliche Arbeit ist kein Drehbuch und etwas Spektakuläres wird natürlich am Anfang nicht erwartet – dennoch, auch hier musst du den Leser mit deiner Einleitung (fesseln und) unbedingt für dich gewinnen.

Mit der Einleitung der Bachelorarbeit beginnt der eigentliche Textteil (denn Abstract, Vorwort, Inhaltsverzeichnis usw. zählen nicht zum Text selbst) und somit dient sie als Einstieg in die Arbeit schlechthin. Generell ist die Einleitung der erste Kontaktpunkt zwischen dir und der Leserschaft. Daher ist die Einleitung nicht zu unterschätzen, denn der erste Eindruck ist wichtig und kann maßgeblich sein … genau wie in anderen Lebensbereichen auch.

Nicht nur stellt sie eine Kurzübersicht über die Arbeit dar, sie bietet auch einen Leitfaden, der dem Leser hilft, sich im Text zurechtzufinden, kurz gesagt: Die Einleitung ist das Aushängeschild deiner Arbeit.

Länge der Einleitung

Natürlich ist es wichtig, in der Schreibplanung die Länge der einzelnen großen Bestandteile festzulegen. Wie lang sollten Einleitung, Hauptteil und Schluss (welcher der Einleitung, was die Länge betrifft, ähnlich ist) sein? Schließlich variiert dies je nach Arbeit, eine 40- bis 60-seitige Bachelorarbeit bzw. 60- bis 80-seitige längere Arbeit unterscheidet sich von einer zehnseitigen kürzeren Arbeit, was den Umfang der einzelnen Punkte betrifft. Der Hauptteil, wie es eigentlich der Name schon sagt, ist auch bzgl. der Seitenanzahl am umfangreichsten.

Im Gegensatz dazu sollte die Einleitung nicht mehr als 15 Prozent des Textumfangs ausmachen. Man kann sagen, dass die Einleitung der Bachelorarbeit etwa fünf bis 15 Prozent der Gesamtlänge des Textes betragen sollte.

Manche Experten schlagen als Faustregel 10 Prozent für die Länge der Einleitung im Verhältnis zum gesamten Text vor, während andere lediglich von einem „vernünftigen Verhältnis“ sprechen. Auch wenn dies nach nicht viel klingt: Es wird gerade in der Einleitung verlangt, kurz und präzise vorzustellen, worum es in der Arbeit geht; die Hauptausführungen solltest du in den Hauptteil schreiben.

Erst Einleitung oder Schluss?

Eine grundlegende Frage beim Schreiben der Bachelorarbeit ist, wie und wo man am besten mit dem Schreiben beginnt. Wie die Überschrift verrät, wird hier tatsächlich eine Art Grundsatzdebatte losgetreten: Was kommt zuerst, der Anfang oder der Schluss? Es mag zwar paradox klingen, aber Einleitung und Schluss stehen in einem engen Verhältnis (siehe auch Beitrag „Fazit schreiben“).

Das liegt daran, dass sie einen Rahmen bilden, welcher den Hauptteil umfasst. Somit sollten sie auch zusammengehören und sich inhaltlich gegenseitig widerspiegeln. Die Einleitung führt zum Hauptteil hin und der Schluss fasst diesen zusammen.

Daher würd häufig empfohlen, die Einleitung ganz am Ende zu verfassen. Das liegt daran, dass auch du als Verfasser erst am Ende deiner Arbeit wirklich weißt, was alles in ihr vorkommt und wie sich deine Forschung entwickelt hat. Erst wenn du weißt, wie dein Hauptteil am Ende tatsächlich aussieht, kannst du eine Einleitung schreiben, die diesen wirklich widerspiegelt.

Mehrere Autoren betonen, dass ein Über- und Durchblick nötig ist, um eine gute Einleitung für die Bachelorarbeit zu verfassen, und halten eine endgültige Formulierung der Einleitung erst nach Fertigstellung der Arbeit für sinnvoll. Andere bringen als Kritik an, dass du eigentlich am Beginn der Arbeit wissen solltest, wie genau deine Forschungsfrage und Methodik aussieht und deswegen eigentlich nicht neues oder unerwartetes während dem Schreiben passieren sollte, was die Einleitung unpassend machen würde.

Auch wenn die Einleitung bisher nicht verfasst ist, hat man so sein klares Ziel vor Augen und schreibt nicht „blind drauflos“. Außerdem sollte man ohnehin im Exposé der Bachelorarbeit eine vorläufige Gliederung als Schreibplan erstellt haben.

Häufige Fehler bei der Einleitung

Im Folgenden einige wichtige Aspekte, belegt mit kurzen Beispielen, worauf man beim Schreiben der Einleitung besonders achten muss:

| In der Einleitung zu vermeiden! | Beispiel |

|

Eingrenzung des Themas nicht wissenschaftlich begründet: Wenn auf etwas verzichtet wird, dann muss in der Einleitung begründet werden. In der Wissenschaft gibt es viele „weite Felder“, weswegen man Themen eingrenzt. |

„Das Thema Wissenschaftstheorie ist ein weites Feld. Daher wird in dieser Arbeit auf die nähere Analyse verschiedener wissenschaftstheoretischer Ansätze verzichtet.“ |

|

Auf weitere Analyse verzichten, weil etwas zu komplex ist: „Dies sprengt den Rahmen dieser Arbeit…“ in der Einleitung zu schreiben hat keinen argumentativen Status! Was folgt auf den Verzicht der Darstellung? |

„Themenkomplexe wie das Verhältnis der polnischen Minderheit zu den deutschen Parteien, die Rolle der polnischen Fragen im preußischen Abgeordnetenhaus, die Tätigkeit der polnischen Berufsverbände, die polnischen Banken in Berlin etc. etc. wurden bei der Recherche zwar herangezogen, entsprechende Darlegungen hätten jedoch den Rahmen der Fragestellung gesprengt“ |

|

Subjektives Interesse begründen, persönliche Geständnisse ablegen: In der Wissenschaft geht es nicht um Glauben und eine persönliche Überzeugung ist keine Begründung für eine Bachelorarbeit. |

„Die Beschäftigung mit den Werken von Toni Morrison hat in mir viele Gefühle ausgelöst. Je intensiver ich mich mit ihrem Werk auseinandergesetzt habe, um so vielschichtiger wurde mein Bild von der Autorin und ihrem Werk.“ |

|

Das Inhaltsverzeichnis nacherzählen: Wie bauen die Kapitel aufeinander auf? Dies muss in der Einleitung erläutert werden. |

„Gegenstand des sechsten Kapitels ist dann der entwickelte Prototyp. Es werden die einzelnen Domänen-Modelle des Prototypen und deren Schnittstellen erklärt. Eine Beschreibung der Implementierung und möglicher Erweiterungen des Prototypen folgen. Die Arbeit schließt mit dem Kapitel 7 ab, in dem ein Ausblick gegeben wird.“ |

Genau wie das Fazit/Resümee der Bachelorarbeit darf auch die Einleitung kein Fragment, sondern muss als solches verständlich sein, ohne dass Erkenntnisse nötig sind, die erst im Hauptteil entwickelt werden.

Zusammenfassung

- Die Einleitung der Bachelorarbeit ist Teil des eigentlichen Textes (anders als die Vortexte und Verzeichnisse) und dient als erste Kontaktaufnahme mit dem Leser, um ihn auf das Thema aufmerksam zu machen und zum Weiterlesen zu animieren.

- Die Einleitung der Bachelorarbeit sollte zwischen fünf und fünfzehn Prozent der Gesamtlänge des Textes betragen.

- Es empfiehlt sich, die Einleitung der Bachelorarbeit erst nach Verfassen des Hauptteils und des Schlusses zu schreiben, da erst dann erkenntlich ist, was wirklich geleistet wurde und man in der Einleitung realistische Erwartungen beim Leser schüren kann.

- Eine gelungene Einleitung führt zunächst zum Thema hin, z. B. mit einem Zitat, erläutert, weshalb das Thema relevant ist, und ordnet es in den Forschungskontext ein.

- Auch die Forschungsfrage ist maßgeblicher Teil der Einleitung der Bachelorarbeit, genauso wie die Ziele der Arbeit und die angewendeten Methoden, um diese Ziele zu erreichen.

- Außerdem sollte kurz begründet werden, wie und weshalb das Thema eingegrenzt wird: „Dies sprengt den Rahmen der Arbeit, deshalb wurde es nicht berücksichtigt“ reicht als Begründung nicht aus!

- Zuletzt sollte ein Überblick über den Aufbau der Bachelorarbeit gegeben werden, d. h. wie bauen die einzelnen Kapitel aufeinander auf, welcher Argumentationslinie wird gefolgt; dieser sollte aber nie eine Nacherzählung des Inhaltsverzeichnisses sein!

- Unbedingt vermieden werden müssen persönliche Geständnisse und subjektive Meinungen: Dies gehört nie in eine Einleitung als Begründung für Themen- oder Methodikwahl und hat generell in wissenschaftlichen Arbeiten nichts zu suchen.

Häufig gestellte Fragen

Beim Schreiben einer Einleitung für deine Bachelorarbeit solltest du darauf achten, dass der Leser in dein Thema eingeführt und neugierig auf den Hauptteil deiner Arbeit wird. Indem du in der Einleitung die Motivation und einige Methoden zum Erarbeiten deiner Forschung preisgibst, weckst du das Interesse beim Leser.

Wichtig: In der Einleitung sollte die Forschungsfrage klar formuliert werden!

Tipp: Verfasse die Einleitung erst, nachdem du deine Arbeit fertig geschrieben hast!

Es gibt drei Kernaspekte einer Einleitung für deine wissenschaftliche Arbeit:

- Relevanz deines Themas

- Forschungsfrage definieren

- Vorgehensweise erklären

Die Länge der Einleitung hängt von der gesamten Länge der Arbeit ab. Grundsätzlich sollte die Einleitung etwa 5–15 % des Textumfangs ausmachen.

Es wird häufig empfohlen, die Einleitung der Bachelorarbeit zusammen mit dem Schluss am Ende des Schreibprozesses zu verfassen, damit sie zum Schluss passt und den Inhalt des Hauptteils akkurat widerspiegelt.

Es gibt ein paar mögliche Aufhänger, mit welchen man die Einleitung der Bachelorarbeit beginnen könnte. Diese wären beispielsweise eine provokante Behauptung, ein Erfahrungsbericht, welcher zum Thema führt, eine Beschreibung der zentralen Problemstellung der Arbeit oder ein Zitat.